軸承不僅僅是機器人的“關節”,更是精度、壽命和智能的核心推動因素,隨著人工智能機器人技術迅速成為主流,軸承正從“機械支持者”發展為“智能核心”,悄然推動著革命性的技術飛躍。

突破極限:對人工智能機器人“關節”的極端要求

隨著人工智能機器人滲透到各個行業,從制造業和醫療保健到家庭服務和教育,對軸承的需求呈指數級增長,市場分析師預測,未來幾年,人形機器人軸承市場將飆升至數十億美元,并將在相當長一段時間內保持快速增長。

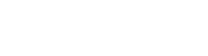

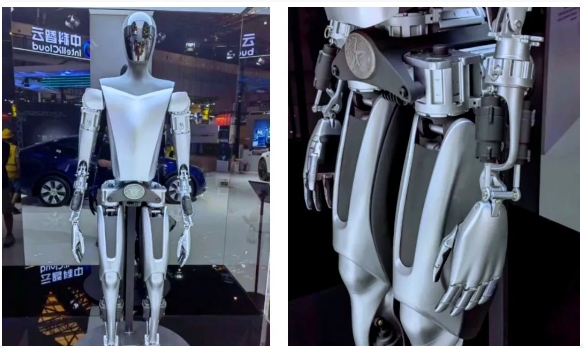

然而,與工業機器人相比,人工智能機器人(例如類人機器人、協作機器人)提出了更嚴格的要求,一是精度,關節軸承的誤差必須小于0.001mm(人類頭發的1/80),二是輕量化,波士頓動力公司的阿特拉斯軸承在僅5克的重量下就能承受200公斤的沖擊力,三是智能傳感,嵌入式傳感器提供實時扭矩/溫度反饋,實現“傳感-決策-行動”回路,四是超耐久性,手術機器人軸承必須在100000次手術中完美運行,五是挑戰,傳統的工業軸承,高剛性、高摩擦、維護繁重,無法滿足人工智能機器人對靈活性、智能性和超精度的需求。

改變游戲規則的三大突破性軸承技術

一、柔性軸承,賦予機器人“類人”般的敏捷性,其核心技術是柔性鉸鏈(如交叉滾子軸承)+超彈性材料(如鎳鈦諾)。應用:特斯拉Optimus的19個柔性軸承(28個關節)能夠實現0.1N的抓握精度,Ottobock的外骨骼膝蓋軸承模仿了人類韌帶,為截肢者恢復了自然步態。

二、智能軸承,傳感器嵌入“神經系統”,其核心技術是集成在軸承座圈中的MEMS傳感器,用于實時振動/溫度/負載監測。應用:ABB YuMi的智能軸承可以預測故障,將停機時間減少90%,Intuitive Surgical的Da Vinci系統使用誤差小于0.02mm的光纖傳感器軸承。

三、微型精密軸承,實現“毛細管水平”機器人,其核心技術是1mm以下陶瓷混合軸承(氮化硅球+鋼保持架)。應用:醫療納米機器人,藥物輸送微珠以100000轉/分的速度旋轉,DJI Mavic 3萬向架電機使用直徑3mm的軸承,具有0.005°的防抖精度。

未來是軸承與人工智能的“共生進化”,一是自學軸承,人工智能分析磨損數據以優化潤滑(例如舍弗勒的智能軸承),波士頓大學實驗室在軸承壽命預測方面達到了95%的準確率,二是3D打印單片軸承,Optisys的RF集成軸承重量減輕了70%,是太空機器人的理想選擇,三是超導磁軸承,NSK的近零摩擦磁軸承使核救援機器人免維護成為可能。