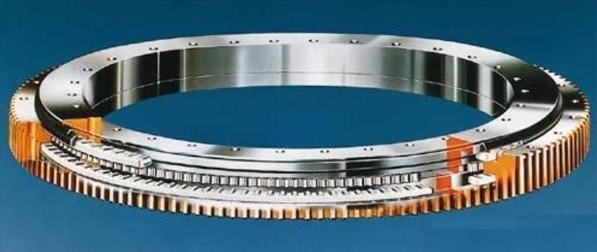

回轉支承軸承套圈有一個淬火軟區,在套圈的端面上標記為“S”,安裝時,軟區應放置在非負載區或非頻繁負載區(塞孔始終位于軟區)。安裝回轉軸承時,應首先進行徑向定位,交叉擰緊安裝螺栓,并檢查軸承的旋轉情況,擰緊螺栓時應使用足夠的預緊力,預緊力應為螺栓材料屈服極限的70%,安裝螺栓應配備淬火和回火平墊圈,嚴禁使用彈簧墊圈。

回轉軸承安裝并連續運行100小時后,應全面檢查安裝螺栓的預緊扭矩是否符合要求,應每連續運行500小時重復檢查一次。安裝后,轉臺軸承應加注適量的潤滑脂,加注時應旋轉軸承,使潤滑脂均勻分布,回轉支承軸承工作一段時間后,不可避免地會失去部分潤滑脂,因此,正常運行中的回轉軸承應每50至100小時補充一次潤滑脂。

回轉支承軸承在運行過程中,經常會因為一些原因發生故障,常見的原因包括有接觸疲勞失效、磨損失效、斷裂失效和游隙變化失敗,詳細如下。

一、接觸疲勞失效。接觸疲勞失效是指軸承工作表面因交變應力而失效,回轉軸承的工作表面會發生接觸疲勞剝落,通常伴隨著疲勞裂紋,首先發生在接觸面下方的最大交變剪切應力處,然后膨脹到表面形成不同的剝落形狀,如點蝕或點蝕剝落,剝落成小片,稱為淺層剝落,由于剝離表面的逐漸膨脹,最終延伸到深層,形成深層剝離,最終導致接觸疲勞失效。

二、磨損失效。磨損失效是指表面之間的相對滑動摩擦導致工作表面上的金屬持續磨損而引起的失效,持續磨損會導致回轉軸承零件逐漸損壞,最終導致軸承尺寸精度損失等相關問題,磨損可能會影響形狀變化,增加裝配間隙,并改變工作表面的形貌。可能會在一定程度上影響或污染潤滑劑,導致潤滑功能完全喪失,從而導致軸承失去旋轉精度甚至無法正常運行。磨損失效是各類軸承常見的失效模式之一,根據磨損形式,通常可分為最常見的磨料磨損和粘著磨損。

磨料磨損是指軸承工作表面之間的金屬表面上的外來硬質顆粒或硬質異物或磨損碎屑的擠壓以及接觸面的相對運動造成的磨損,通常會在軸承的工作表面上造成溝槽狀劃痕,硬顆粒或異物可能來自主機內部或主機系統的其他相鄰部分,并被潤滑介質送入軸承內部。

粘著磨損是指由于摩擦表面上的微觀突起或異物導致的摩擦表面上不均勻的應力,當潤滑條件嚴重惡化時,會產生局部摩擦熱,容易導致摩擦表面的局部變形和摩擦微焊接,嚴重時,表面金屬可能部分熔化,接觸面上的力會將局部摩擦焊接點從基體上撕裂,增加塑性變形,這種粘附-撕裂-粘附循環構成了粘附磨損,一般來說,輕微的粘著磨損稱為磨損,而嚴重的粘著磨損則稱為咬合。

三、斷裂失效。軸承斷裂失效的主要原因是缺陷和過載,當施加的載荷超過材料的強度極限并導致零件斷裂時,稱為過載斷裂,過載的主要原因是主機突然故障或安裝不當,軸承零件中的微裂紋、縮孔、氣泡、大異物、過熱組織和局部燒傷等缺陷也會在沖擊過載或劇烈振動時導致缺陷處斷裂,稱為缺陷斷裂。

四、游隙變化失敗。回轉支承工作時,由于外部或內部因素的影響,原始配合游隙發生變化,精度降低,甚至導致“卡滯”,稱為游隙變化故障。過多干涉、安裝不當、溫升引起的膨脹、瞬時過載等外部因素,以及不穩定狀態下的殘余奧氏體和殘余應力等內部因素是游隙變化失敗的主要原因。